por Valdo J.

Tenía once años, a punto de cumplir doce. En sexto grado me sentía preso en la escuela Joaquín García Monge. Las mañanas eran hermosas y yo fantaseaba con romper una ventana y huir.

Ese año, mi compañero de clase fue Diego. Él y su hermano Marco eran gemelos de quince, casi dieciséis años. Para un niño de mi edad, alguien con tres años de diferencia ya parecía un adulto. Los gemelos nos sacaban cuatro. Más altos, más fuertes, más rápidos, no por talento: pura biología.

Los adultos, idiotas, los idolatraban:

—¡Qué bárbaros! ¡Qué atletas!

Una estafa celebrada como gloria.

Estaban en todas las selecciones: fútbol, baloncesto, atletismo; también en la escolta del 15 de setiembre. Privilegios incluidos: comedor escolar, uniformes, viáticos. Viajaban inflados por un sistema podrido, como en una nave espacial. La palabra vergüenza, les era completamente ajena.

Diego disfrutaba de molestar a quienes no tenían quien los defendiera. Un día me pidió una revista por la contraportada: una motocicleta estilo bobber que me fascinaba. Juró que me pagaría al día siguiente. Sigo esperando. Su forma de hacerme saber que hasta mis pequeñas alegrías estaban bajo su bota aquel último año escolar.

Otro día, con esa risa torcida que tienen los matones cuando saben que nadie se les va a plantar, agarró mi suéter favorito y el único que tenía. La puerta del aula, siempre abierta, parecía un reto a cualquiera que se atreviera a cruzarla. Caminó hacia la cancilla recorriéndonos con la mirada, uno por uno: compañeros, maestra, todos babeando de expectativa, estaba en el coliseo, un circo romano. Al llegar al basurero metálico diagonal a la entrada de mi salón de clase, soltó el suéter despacio, como si ejecutara un truco, luego con fuerza y saña lo empujó hasta el fondo. El estañón metálico viejo, sucio y cargado de restos asquerosos. Nadie dijo nada. La clase entera gozaba el espectáculo.

En el simulacro de graduación, uno de los actos cívicos más importantes del año, once grupos reunidos, casi trescientos estudiantes en el auditorio, me empujó con carrerilla incluida para tirarme al suelo, ¿por qué? Me lo he preguntado bastante cada vez que lo recuerdo. Estando boca abajo sobre las baldosas de cemento hidráulico intentó bajarme los pantalones; un profesor se lo impidió, sin sacarlo del lugar. El piso frío, los zapatos de los demás a mi alrededor y un concierto de carcajadas: niños y adultos celebrando su “gracia”.

Diego sabía dónde herir; escogía a quienes quedaban solos. Lo disfrutaba: lo típico de una estrella del deporte en crecimiento… o pasada de crecidita.

El límite llegó cuando agarró mis cuadernos y lápices y los lanzó por la ventana, una “broma” menor. Exploté. No de miedo, sino de rabia. La garganta me ardía, los ojos me escocían y las lágrimas corrían sin permiso. No eran de derrota: eran brasas. Le escupí insultos tan viscerales que la clase entera quedó inmovil, como si presenciaran un exorcismo en vivo a media mañana. Vómitos de odio puro, palabrotas que esa manada de lamebotas inquisidores jamás había escuchado en sus vidas. Por un momento, lo sentí tambalear. Cada palabra era un latigazo que le abría una herida invisible y dolorosa.

Me levanté de golpe, sorprendiéndolos. Lo que más les dolió: no los insultos, no la furia, el salto inesperado. Nunca presupuestaron esa reacción de mí. Un brinco brusco, suficiente para desarmar sus risas, no serían otra vez cómplices de las bromitas de Diego. Entendieron que lo sucedido, aunque irrelevante quizás, comparado con otras humillaciones, era demasiado.

Apreté el pupitre con tanta fuerza que las uñas arañaron la madera, dejándome marcas en los dedos. El dolor no existía, la furia lo borraba todo. Lo tenía a la distancia justa para no fallar. Él lo sabía. Podría pegarme después, sí, pero le iba a costar: un brazo roto, la cabeza abierta, o los dos. Esta vez la broma no saldría gratis. Lo tenía de los huevos.

Entonces la busqué con la mirada. El caracol cono de la maestra. Ella lo había visto todo, no solo esa broma sino cada abuso anterior, cada humillación. En mi inocencia, tuve fe. Pensé: “esta vez, por lo menos una vez, será él quien camine a Dirección, él quien tenga que llamar a sus padres, él quien sienta la vergüenza.” La seguí con los ojos, esperando justicia. La justicia no fue pronta, ni cumplida!

Cuando ya estaba a punto de lanzarle el pupitre en la cara, la maestra gritó.

—¡Ooooosvaldo…!

El aire se quebró. El peso de ese alarido cayendo sobre mí como un yugo. En un segundo, el papel se volteó: el monstruo ileso, y yo, otra vez señalado.

Las hienas tranquilas, salieron de su tensión, “su héroe” intacto, sus dedos babosos me acusaban felices, celebrando tener carne fresca para mordisquear. Recogí los cuadernos del pasillo como si fueran pruebas de mi “falta” iniciando el camino a Dirección. El director no estaba. Me recibió el subdirector, único santo en aquel infierno. Me escuchó atento, y al final, sonrió con calma.

—Bien hecho, cabrón. Bien hecho. me dijo.

Me quedé mudo. Estaba tan acostumbrado a los regaños, los gritos, a los sermones de perfectos extraños que nunca escuchaban mi versión. Por un instante pensé que había escuchado mal. Sentí algo extraño. No era castigo lo que venía, era comprensión.

Me contó que había peleado para sacar a los gemelos de primaria y enviarlos a la escuela nocturna, su respectivo y justo lugar. Perdió. El sistema prefería su farsa deportiva.

El caracol cono me esperaba en el salón, saboreando la idea de verme llegar para firmar la carta del director señalandome como culpable de aquel “agravio”. Quería mi autógrafo para tener a mis padres al día siguiente, sentados frente a ella, soportando sus discursos venenosos.

Para su sorpresa, el subdirector me acompañó. Llamó a la maestra y, delante de mí bajo el marco de aquella puerta inmensa del viejo salón de clase construido totalmente en madera, le jaló las orejas a ella. No podía creer lo que estaba presenciando. Aunque me creyeran tonto, de tonto no tenía un pelo. Faltaba poco para terminar el año, apenas esbocé una sonrisa que no me llegó a las orejas, aquella leve mueca de mi parte, le dolió más que cualquier insulto a la maestra. No quería seguir teniendo problemas con ella ni con nadie, por más que quisiera dar brincos y señalarla yo también, como en tantas ocasiones por estupideces lo había hecho ella conmigo.

El subdirector me invitó a recoger mis cosas.

—Andate para tu casa tranquilo —dijo. Eran las 10:30 de la mañana. ¡Qué belleza!

Llamó al caracol cono para que entrara al salón. Yo, en lugar de irme directo, me quedé de pie bajo el marco de la gigantesca puerta, detenido por pura inercia, disfrutando la escena. El hombre, que medía casi dos metros, le habló a la clase entera y luego se plantó frente a Diego. Mirándolo con hartazgo, con furia. Se detuvo, notando que yo seguía ahí, disfrutando la función. Levantó la mano, me señaló con el dedo índice y, sonriente, soltó:

—Andate, güevón.

Me fui. Una de las mañanas más alegres que tuve ese año.

Terminé la escuela, no puedo negar que por un momento sentí nostalgia. Se me pasó muy rápido. El colegio fue otra tortura, ahí los gemelos, “grandes promesas” del deporte escolar: dos más del montón. Su gloria se desvaneció en cuestión de meses: enfrentados a rivales de su edad, más altos y fuertes, sus regates “mágicos” y “temidos” disparos de media y larga distancia, que ponían a temblar a todos los estudiantes desde el primer grado de la escuela hasta sexto: se volvieron nada.

Tuvieron un último renacimiento en televisión, toreros improvisados. Su única gracia: ser gemelos. Destacar por una casualidad de la naturaleza tan absurda como aplaudir a alguien por tener los ojos azules. La vida riéndose de ellos, inflándolos por un accidente biológico confundido con mérito. Su renacimiento al estrellato ahora en etapa adulta fue muy fugaz. Después, otra vez nada. La broma cruel no era suya, sino de un sistema empeñado en vender espejismos.

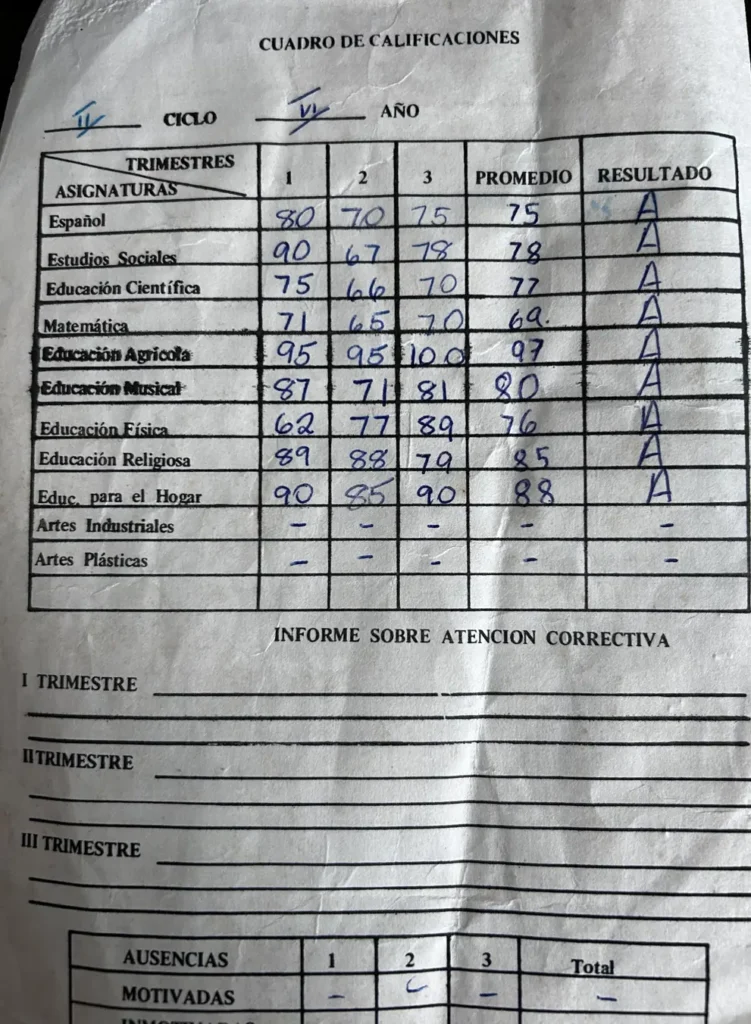

Yo terminé la escuela, el colegio, la universidad. Perdí la cuenta de cuántas veces subí Tarbaca en bicicleta, de cuántos kilómetros recorrí bajo el sol cosechando vitamina D, de cuántos buenos amigos encontré en el camino que decidí seguir. Han pasado décadas sin volver a saber de esa jauría. No hace falta.

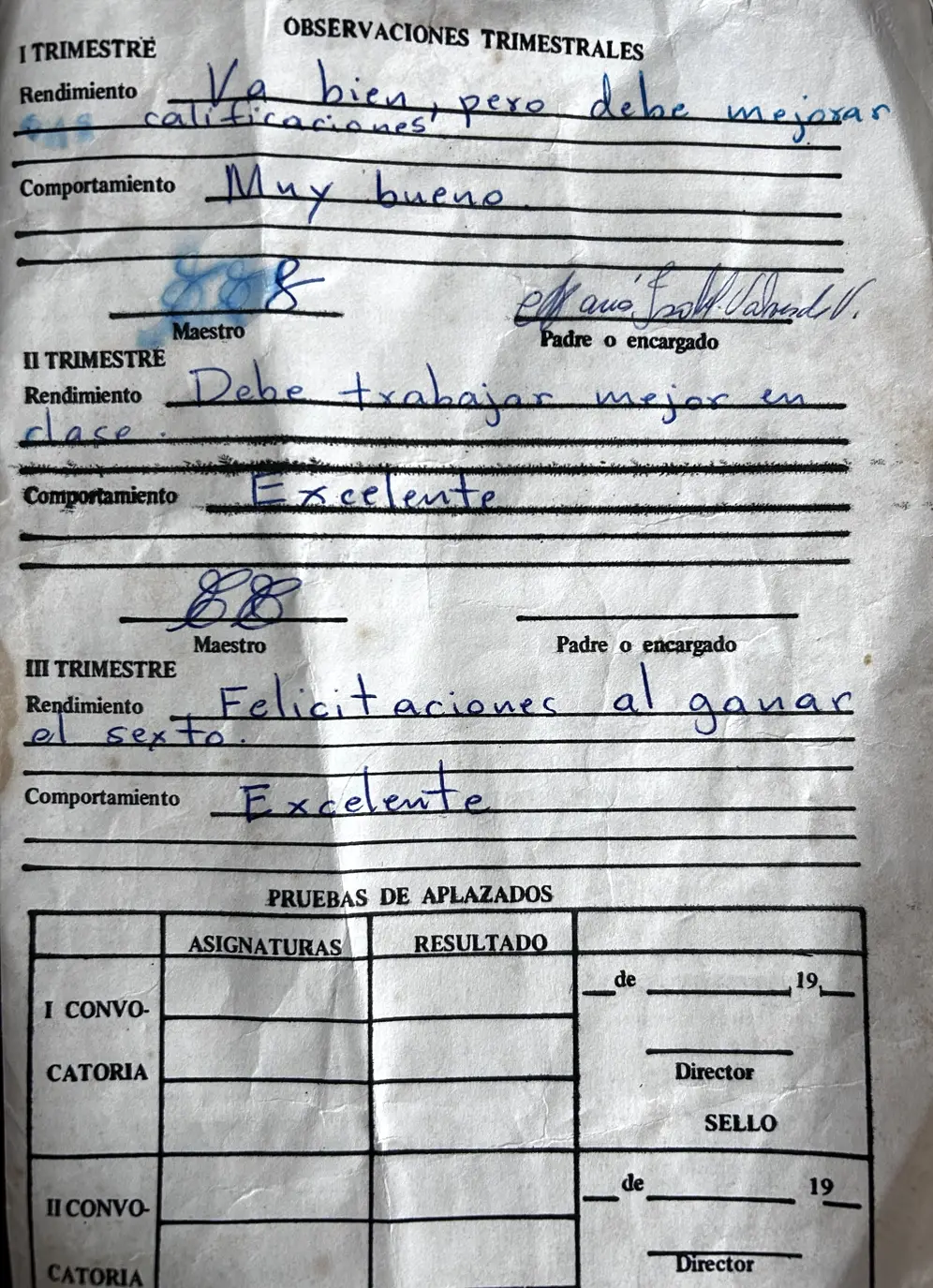

Hoy, tantos años después, al final de una tarde de diciembre, me sirvo un café y encuentro unas fotos. El equipo de fútbol del 84, la clase de sexto grado a finales de los 80s. Ahí estamos: inocentes, tan niños. Yo, de cuclillas, desafiante, con mucho estilo. El caracol cono, Diego a su derecha, y todos los demás carajillos. ¿Por qué les temía?

A Diego no lo perdono. Tampoco le guardo rencor, no tiene redención: un jovencito bastante huevón, que disfrutaba con alevosía aprovecharse de sus compañeros, todos menores y mas pequeños.

Añoro cosas de mi niñez, jamás la escuela. No me ilusionan las reuniones de ex compañeros: lo mejor que tengo de ellos es su olvido.

Lo que sí me queda es el orgullo que vino después de la escuela primaria. Campeón en secundaria: cuarto y quinto año, portero estrella en dos torneos consecutivos con equipos por los que nadie daba nada. Campeonatos de verdad, ganados junto a los “nacidos para perder”.

Miro esa foto de la escuela, cómo quisiera poder darle un abrazo a ese chiquillo que fui. Que tan pocos recibió. Siempre peleando, siempre en desventaja, siempre listo.

Seguí mi camino. Me fui y, en el trayecto, encontré algo mejor: la certeza de que la vida vale más que cualquier medalla inventada en una escuela o colegio, mucho más cuando se construyen registros que perdurarán en el tiempo. La ventana no se rompió: se abrió.

Que grande y cierta la historia, pues es la verdad atemporal a plena luz del día. Uno está construido de los hechos y las cicatrices emocionales que logra sanar. Apuesto a que ya perdonaste a los Gemelos, el tiempo nos poneca cada cual en su lugar!

saludos mi lider, muchas gracias por la lectura!

Amo sus historias, te trasladan y está mi hizo recordar mi época de escolar

pura vida Agnes, muchisimas gracias por la lectura!

Que lectura más brutaaal mi líder, PD: cago en Diego por loca.

mi lider, saludos maximos supremos, muchas gracias por la lectura brutal!

Muy fino relato que me llevó de vuelta a esos violentos años en el Colegio Marista, la fábrica de bulling más grande de Alajuela. Ciertamente, como lo dice el relato, en mi colegio también era celebrado el matonismo de los deportistas líderes del basketball y la exclusión estaba institucionalizada y sacramentada. Por ejemplo, hay gente que habla muy bonito del famoso profe de física “Pedro”, yo no tengo por qué ponerlo en un pedestal. En la clase me pasaba frente a todos los compañeros llamándome -“usted, Chiquitín, veinte lagartijas, y no nos vamos al recreo hasta que las haga todas”-. Luego de la humillación de estar al frente tratando de levantar mi pecho del suelo, venía la golpiza con los paños en los vestidores, por haber sido yo culpable de dejar a todos sin recreo. No lo fui a despedir al cementerio, como otros estudiantes, para mí nunca debió haber dado una sola clase.

buena tarde mi lider!! mi lider increiblemente en aquellos tiempos, eran vistas como positivas conductas que son propias de un sociopata, de alguien en verdad mala gente! Muchas gracias por la lectura! Ese Pedro debió haber sido el mejor amigo del dentista de mi escuela, un sádico que igual que pedrito!

Pedro siempre fue de la falsa creencia del reforzamiento negativo, los sicólogos denominan contratransferencia, se genera una grada y ante el reto, viene la superación. Yo que fui parte de esa élite deportiva y aunque por el altísimo nivel mamé banca, hoy puedo decir que en medio de la frivolidad e indiferencia de la mocedad, la crueldad me hizo un blindaje. Yo jugué con mis tenis Bilsa siepre, igual mi esencia no cambio por tal curtiembre… jamás olvido el gesto de un compa, prestarme un par extra para que yo jugara como todos. Hoy podría regalarles mi abrazo acá miembro de la institución, los profes y a los compañeros…aunque algunos no fueron ni son de mi agrado, ya se me quitaron las ganas de mearles la tumba.

¡Que buena lectura de domingo! un poderoso viaje desde el inicio hasta esa gran reflexión final.

El hombre que lo recuerda encuentra las palabras para contarlo y abraza al niño que aunque dolió, ahora lo edifica y lo sana.

pura vida Anas, muchas gracias por la lectura!!